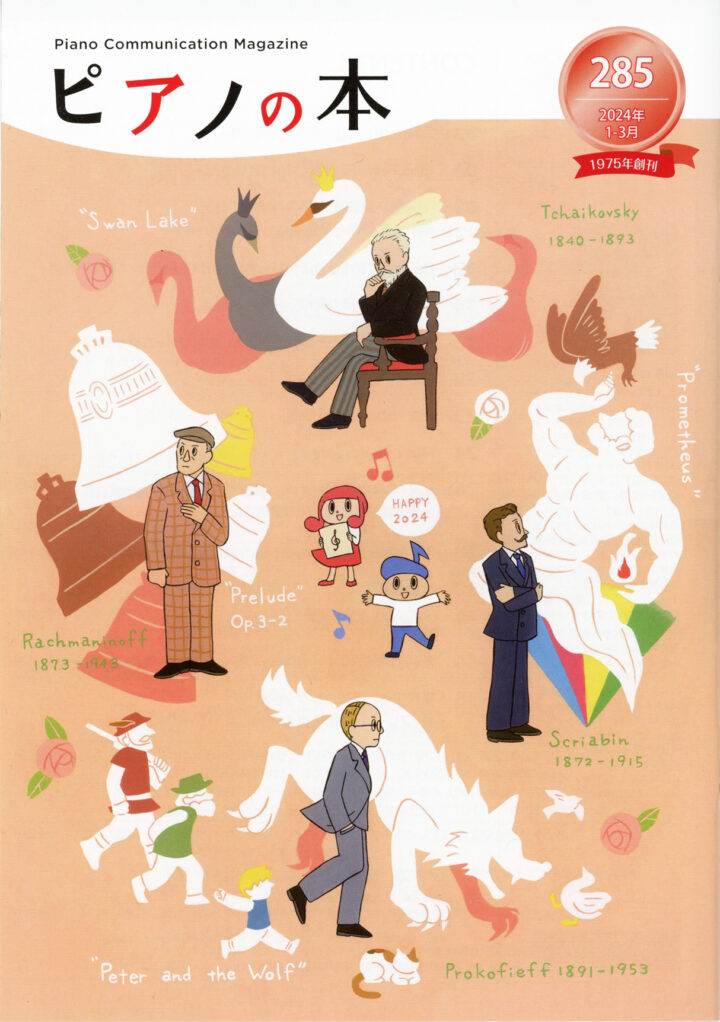

『ピアノの本』2024年1-3月 285号

株式会社ヤマハミュージックジャパン様

発行の『ピアノの本』の表紙画を担当しています。

編集 /株式会社SCRコミュニケーションズ

音楽史をたどる表紙画シリーズではロマン主義から現代へという時期に入って

3号目となる今号ではチャイコフスキー、ラフマニノフ、スクリャービン、

プロコフィエフの4人が登場しました。

チャイコフスキー

TCHAIKOVSKY 1840-1893

《白鳥の湖》

チャイコフスキーは幅広いジャンルで多くの大作を残していますが、

今号ではバレエ音楽として有名な曲を取り上げました。

《白鳥の湖》はお話が絵本にもなっているのでお子さんの中でも知っていると

思います、あっこれ知ってると思ってくれたらいいな~と思ってます。

ラフマニノフ

RACHMANINOFF 19978-1943

1917の革命後にロシアからパリに亡命し

アメリカに渡って以来、帰郷することのなかったラフマニノフの曲の中から

「幻想的小品集 前奏曲 Op.3-2」 通称「鐘」を選びました。

当時のモスクワでは時刻を知らせるのに教会の鐘が鳴らされており

ラフマニノフにとっても鐘は故郷を象徴するものであったそうです。

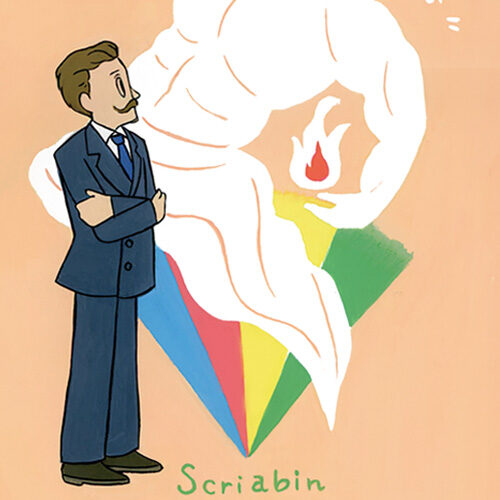

スクリャービン

SCRIABIN 1872-1915

《プロメテ(プロメテウス)》です。

スクリャービンは神秘主義思想を取り入れた音楽に取り組んでいました。

《プロメテ》のために、演奏すると7色の光が出てスクリーンに映し出される

「色光ピアノ」を開発していましたが最初の公演には間に合わなかったそうです。

現代のコンサートでも音色に合わせて光の演出がされていて、

youtubeでもいくつかの公演動画が見れます。

プロコフィエフ

PROKOFIEFF 1891-1953

プロコフィエフは第一次大戦からスターリン体制のソヴィエト時代、第二次大戦という

波乱の時代を生きた人でした。ロシア革命時にはアメリカへ亡命しており

その旅の途中で2ヶ月ほど日本にも滞在していました。

ニューヨーク滞在時には山田耕筰に出会っていたりもしていて興味深いです。

その後故郷へもどり、

社会主義が隆盛だった時期には機械や労働者といった存在を意識した

音楽も作曲しています。

今回は子どものための音楽をと作曲した《ペーターと狼》を描きました。

登場人物一人に対して一つの楽器が割り当てられて、音楽の教育にもなる曲でした。

柴崎早智子

シバサキ サチコいきいきかわいいキャラクター、描きます。

私は子どものころから動物、植物、昆虫などの生き物を観察したり

その生態について知ることが好きでした。

自分とは異なる姿や生きるための知恵は今でも色褪せずに

すごいと感じることばかりです。

それに大人になってからはなじみのなくなった思考や感じ方をする

小さな子ども達もおもしろく、すごいなと思ったりして

そうして彼らをいきいき描きたいなと思ってきました。

今は自分の周囲の子ども達が大きくなっていくのを見て

そしてスピーディーに変化する日本や世界の情勢を観察しながら

彼らが少しでものびのびと生きるには

どんな生きるための知恵があるんだろうと考えたりしています。

彼らの学びや心の豊かさについても考えながら

私の好きな世界をいきいきと描くことに取り組んでいます。

子ども、教育、生活をテーマにした作品を中心に描いています。

ちょっと笑えるようなシチュエーションが好きです。

児童書、雑誌、広告等で活動中です。

プロフィール

1979 栃木県宇都宮生まれ

2007イラストスクールPALETTE CLUB SCHOOL

イラスト基礎Aコース10期修了

2008 イラストレーション青山塾 ドローイング科10期修了

2011 〃 13期修了

2012 〃 14期修了

(2009〜2010年の間には出産と 東京から山形への移住がありました。)

2013 フリーのイラストレーターとして活動開始

賞歴・ HB Gallery File competition vol.23 2012 副田高行さん大賞受賞

個展やグループ展にも開催・参加してきました。

現在は絵本制作にも取り組んでいます。

翻訳

翻訳